【成飞医院科普】夜间的健康侦探:解密多导睡眠监测如何揭开睡眠之谜

您是否有过在夜深人静的凌晨时分又一次在窒息感中惊醒的经历?而您的家人们早已习惯了这种夜间频繁的“呼吸暂停表演”,但没人知道,这些断断续续的鼾声竟是身体发出的危险信号。而在成飞医院精神科心身医学病区的睡眠监测检查室里,一套布满导线的设备即将揭开这些夜间缺氧的秘密——这就是被称为“睡眠监测金标准”的多导睡眠监测(Polysomnography, PSG)。

一、夜间实验室:多导睡眠监测的科技密码

多导睡眠监测通过同时采集7大类生理信号,构建出人体睡眠的“全息影像”。16个电极精准分布在头皮(脑电图)、眼周(眼电图)和下颌(肌电图),犹如神经系统的监听器,实时追踪睡眠阶段的细微转换。胸腹带记录呼吸努力度,鼻气流传感器捕捉每次呼吸的波形变化,血氧探头则化身“氧气守门员”,持续监测血氧饱和度的每一次跌落。

现代PSG实验室已进入无线时代。采用医疗级蓝牙技术,受试者翻身角度超过30度时,体动传感器会自动修正信号补偿。红外热成像仪默默记录夜间出汗模式,配合毫米波雷达监测的心肺耦合震荡,共同绘制出睡眠质量的立体图谱。

二、解码睡眠的六重维度

1.脑电迷宫导航

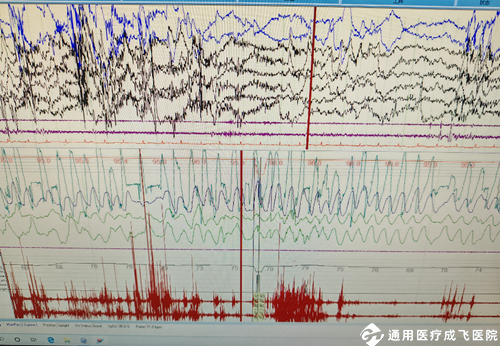

δ波(0.5-4Hz)的深海涌动标记着深睡眠,而β波(12-30Hz)的碎浪则暴露了假寐的清醒脑。睡眠分期算法能识别N1期的“睡眠纺锤波”,捕捉到REM期特有的“锯齿波”,精确至30秒为一个分析单元。

2.呼吸暗流测绘

气流震荡曲线突然平坦3秒以上,就是一次呼吸暂停事件。胸腹运动分离现象揭露了阻塞性与中枢性暂停的本质区别。食道压力监测能揪出上气道阻力综合征这个“隐形杀手”。

3.心脏节律破译

心率变异性(HRV)的混沌程度反映自主神经平衡。当血氧饱和度在90秒内骤降4%,心电图的QT间期延长可能预警致命性心律失常。

三、数字背后的健康危机

呼吸暂停指数(AHI):每小时≥5次即为异常,但临床发现,AHI≥15的患者10年内高血压风险增加3倍。

觉醒指数(ARI):微觉醒超过10次/小时,即使总睡眠时间足够,仍会导致日间功能受损。

REM占比:<15%可能预示抑郁症风险,>25%或与神经退行性疾病相关。

最新研究显示,PSG参数与基因表达存在惊人关联:REM睡眠不足者,淀粉样蛋白清除相关基因表达降低40%;而深睡眠减少人群,炎症因子IL-6水平升高2.8倍。

四、当监测成为治疗

动态PSG正在改写治疗规则:

针对复杂失眠,通过脑电生物反馈训练,受试者可学会自主增强δ波功率。

智能呼吸机根据实时PSG数据自动调节压力,将呼吸暂停消除率提升至98%。

发作性睡病患者在REM期被特定声波刺激,猝倒发作减少60%。

黎明破晓时,受试患者的监测报告揭晓答案:每小时28次呼吸暂停,最低血氧仅79%。这个曾经令人恐惧的“导线之夜”,最终成为重获安眠的起点。多导睡眠监测就像一位沉默的守夜人,用数据编织出拯救睡眠的防护网。在可预见的未来,随着脑机接口与纳米传感技术的突破,读懂睡眠或许会像测量体温一样简单。但此刻,这项诞生于1974年的技术,依然是照亮黑夜最可靠的科学之光。

【来源:高珊】